Note critiche su Anna Pozzuoli e Pasquale Sorrentino

L'essenza dell'opera di Anna Pozzuoli è nella sua energia cinetica:

le sue sculture ed istallazioni, composte essenzialmente di cavi di ferro,

vibrano e mutano nello spazio, animate dal soffio dell'aria e dalla forza di

gravità. L'artista è consapevole che arrestare il movimento significa abolire

la dimensione temporale, estirpare l'anima, allontanarsi dalla realtà, che è

dinamica e in continuo divenire. Una concezione dell'opera che risale ai

mobiles di Alexander Calder, primi esperimenti di arte cinetica: "L'important -

asseriva il maestro americano - c'est que le mobile attrape le vent. Un mobile,

c'est comme un employé de la fourrière. C'est un employé de la fourrière pour

le vent."

Anna Pozzuoli tende ad esplicitare, con un codice linguistico essenziale e

moderno, sfere di sentimenti che affiorano dal suo inconscio. L'assenza di

volume, conseguita attraverso un uso sapiente del metallo e della luce, esprime

la volontà di emanciparsi dalla materia per liberare lo spirito, nella sua

eterea purezza.

Cifra estetica di Anna Pozzuoli è la spirale, metafora del ripetersi ciclico

della vita, lungo un percorso lineare o tortuoso, crescente o decrescente, che

idealmente si estende all'infinito. La spirale evoca l'assoluto e al contempo è

un segno mistico, arcaico, che richiama i tatuaggi delle culture polinesiane e

precolombiane.

Una sensibilità ludica, unita al naturale istinto materno, induce l'artista a

concepire le sue istallazioni in funzione di un pubblico infantile. Anna

Pozzuoli è affascinata dall'idea di montare le sue spirali in un giardino

pubblico, dove i bambini possano entrarvi, giocarvi, interagire con le spire di

ferro e le girandole azionate dal vento.

La formazione artistica di Pasquale Sorrentino si è svolta fuori delle

accademie, attraverso la frequentazione di qualificate botteghe e laboratori

artigianali. Nei primi anni '90 inizia a scolpire il legno e concepisce figure

iconiche, totemiche, dal sapore ancestrale. Le sue sculture combinano

l'espressionismo arcaico dell'arte africana e la sensibilità visionaria dei

surrealisti in un linguaggio energico e fluido, animato da una cocente

spiritualità.

Nella metà degli anni '90, l'artista avverte l'esigenza di ambientare le

proprie sculture entro una sfera d'azione, che può essere un paesaggio o una

visione astratta. Allora applica le figure lignee sulla tela dipinta e

sperimenta la fusione di pittura e scultura. L'impasto cromatico, denso e

materico, acquista un tono scultoreo che rimanda idealmente alle metope

classiche.

Esemplare di questa fase artistica è il monumentale trittico dedicato ai

continenti, che s'impone per la tensione delle forme e la temperatura dei

colori, che sfumano nelle gamme cromatiche del rosso bruno e del blu marino.

Nelle superfici increspate e smangiate, nelle rughe che solcano i corpi, nella

distorsione di parti anatomiche, l'artista esprime le sollecitazioni del

subconscio, il malessere sociale e l'angoscia esistenziale che logora l'uomo

contemporaneo.

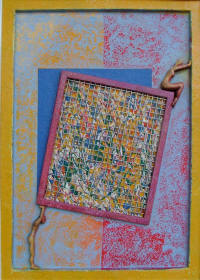

Nelle opere più recenti, la componente onirica e surreale prevale sulla radice

espressionista e primitivista. Allora Pasquale Sorrentino individua una cifra

lirica che, attraverso una linea sinuosa e avvolgente, ravvivata da cromatismi

caldi e accesi, ricostruisce un universo vivo dell'immaginario. L'angoscia

dell'artista non si estingue, ma si esprime attraverso una pittura visionaria,

che alterna note d'amarezza e d'ironia. Questa fase del suo cammino artistico

può essere rappresentata da "Incontro furtivo", opera enigmatica e densa di

significati. In primo piano vi sono due figure scolpite, dal profilo allungato,

che tendono l'una verso l'altra. L'unione tuttavia è preclusa: un filo di ferro

imprigiona i corpi e nega loro la possibilità di un contatto fisico, di una

relazione intima oltre il gioco delle apparenze. L'ambientazione metafisica e

l'assenza di prospettiva vincolano la scena in una dimensione astratta, che

sfugge alle categorie spazio-temporali. L'intelaiatura della tela, dipinta al

rovescio, assume una valenza architettonica e definisce il confine tra lo

spazio reale e lo spazio pittorico. I colori lucidi e brillanti, che nascono

dall'impasto di colle viniliche e colori acrilici, denunciano le trascorse

esperienze di Sorrentino nei laboratori di ceramica.

Le immagini che l'artista cerca di fissare sulla tela nascono dal torbido

agitarsi del suo inconscio, sono larve umane che non riescono a liberare la

propria spiritualità, ad esprimere le intime pulsioni che implodono all'interno

dei corpi. L'irriducibile opposizione fra la tensione dello spirito e la

prigione del corpo si esprime con estrema sintesi in "La sofferenza dell'ultimo

Renoir", scultura icastica e straziante che si contorce entro la cornice

libera.

|

|